Taupunkt

Warme Luft kann aufgrund des höheren Dampfdrucks (dieser hält die in der Luft liegenden Wassermoleküle bzw. Wasserdampfmoleküle zusammen) mehr Feuchtigkeit binden als kalte Luft. Dieser Effekt ist wohlbekannt: Trifft heiße Luft aus der Dusche auf kältere Umgebungsluft, so schlägt sich die enthaltene Feuchtigkeit, die die kühlere Luft nicht mehr binden kann, auf Oberflächen nieder (der überschüssige Wasserdampf kondensiert).

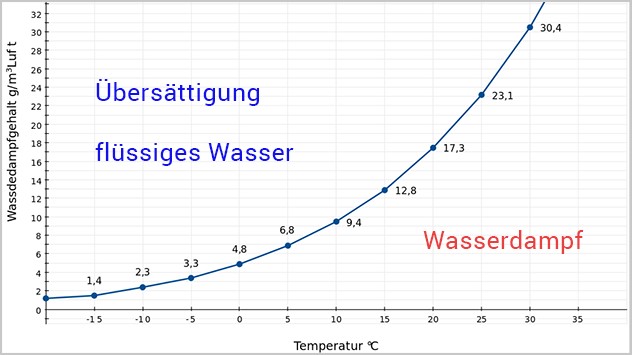

Das folgende Diagramm zeigt die Abhängigkeit der maximalen Sättigungsfeuchte von Luft durch die Temperatur.

Bei einem atmosphärischem Normaldruck von 1013,25 hPa kann ein m3 Luft bei einer Temperatur von 10 °C maximal 9,41 g Wasser / m3 Luft aufnehmen. Bei einer Temperatur von 30 °C sind es schon 30,38 g Wasser.

Ferner zeigt das Diagramm, dass die maximale Luftfeuchte bei niedriger Temperatur gering ist und mit zunehmender Temperatur rasch ansteigt.

Die Menge des Wasserdampfes in der Luft kann nun direkt in g Wasser / m3 Luft (absolute Feuchtigkeit) oder als Relation der vorhandenen zur maximal möglichen Feuchtigkeit (relative Feuchtigkeit) angegeben werden.

Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Prozent des maximalen Wasserdampfgehaltes die Luft enthält. Bei 70 % Luftfeuchtigkeit ist die Luft zu 70 % mit Wasserdampf gesättigt.

Da der maximale Wasserdampfgehalt mit steigender Temperatur zunimmt, fällt die relative Luftfeuchtigkeit mit steigender Temperatur (und umgekehrt), d.h. Luft mit einer Temperatur von 30 °C und einer relativen Feuchtigkeit von 50 % enthält wesentlich mehr Wasserdampf als Luft mit einer Temperatur von 15 °C und einer relativen Feuchtigkeit von 50 %.

Steigt die Lufttemperatur bei gleichbleibendem Wasserdampfgehalt, so bleibt zwar die absolute Luftfeuchtigkeit gleich. Die relative Luftfeuchtigkeit nimmt allerdings ab. Sie erhöht sich erst, wenn die Lufttemperatur sinkt oder wenn mehr Wasserdampf in ein Luftpaket gelangt. So ist beispielsweise ein Luftpaket mit einem Wassergehalt von 9,4 g / m3 Luft bei einer Temperatur von 10 °C vollständig gesättigt (100 % Luftfeuchtigkeit), hat aber bei einer Temperatur von 20 °C eine Sättigung (und damit eine relative Luftfeuchtigkeit) von nur rund 52 %.

Die relative Luftfeuchtigkeit ändert sich daher während des Tages. Kurz nach Sonnenaufgang nimmt sie meist kontinuierlich ab und nähert sich am frühen Nachmittag ihrem Minimum. Danach beginnt sie wieder anzusteigen und erreicht kurz nach Sonnenaufgang (Zeitpunkt der kältesten Temperatur) ihr Tagesmaximum.

Steigt nun warme Luft auf, so kühlt sie sich ab und kann aufgrund der geringeren Temperatur weniger Feuchtigkeit aufnehmen − die Menge an aufnehmbaren Wasserdampf ist begrenzt.

Kann nun die abgekühlte Luft keinen zusätzlichen Wasserdampf mehr aufnehmen, so kondensiert der überschüssige Wasserdampf zu kleinsten Wassertröpfchen. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt nun bei 100 % und es beginnt die Nebel- oder Wolkenbildung. Jene Temperatur, bei der diese Kondensation beginnt, wird als Taupunkttemperatur (oder Taupunkt) bezeichnet.

Die Taupunkttemperatur ist also jene Temperatur, bei der die vorhandene Menge Feuchtigkeit gerade noch von der Luft aufgenommen werden kann. Unterhalb der Taupunkttemperatur kondensiert die Feuchtigkeit.

Die im obigen Diagramm dargestellte Kurve kann somit auch als Taupunktkurve bezeichnet werden. Sie stellt die maximale Luftfeuchtigkeit bei verschiedenen Temperaturen dar.

Der Taupunkt ist stets niedriger als die Lufttemperatur. Sind Taupunkt und Lufttemperatur identisch, so beträgt die Luftfeuchtigkeit 100 % und es bilden sich Nebel oder Wolken, bei Minusgraden auch Eiskristalle. So ist etwa Tau auf Grashalmen am Morgen ein typisches Zeichen, dass sich die Lufttemperatur auf die Taupunkttemperatur abgekühlt hat.

Der Taupunkt ist also jene Temperatur, auf die Luft abgekühlt werden muss, um die Feuchtigkeit kondensieren zu lassen. In diesem Fall ist die "Wasserdampfkapazität" erreicht und der gasförmige Wasserdampf wechselt in den flüssigen Zustand. Je stärker sich die Luft abkühlt, desto mehr kann sich die überschüssige Feuchtigkeit als Wolken oder Nebel niederschlagen.

Mit Hilfe des Taupunktes können auch verschiedene Vorhersagen getätigt werden.

Sinkt etwa der Taupunkt unter 0 °C, so kann sich auf den Straßen Glatteis bilden, auch wenn die Lufttemperatur noch über dem Gefrierpunkt liegt. Der Wasserdampf aus der Luft setzt sich in diesem Fall direkt in Form von Eiskristallen ab.

Es gilt übrigens: Je niedriger der Taupunkt, desto stärker kann es nachts auskühlen.

Auch die Höhe der Wolkenuntergrenze lässt sich mit Hilfe des Taupunktes abschätzen: Die Luft am Boden erwärmt sich, steigt auf und kühlt sich dabei um etwa 1 °C / 100 Höhenmeter ab. Ab einer bestimmten Höhe erreicht die Lufttemperatur die Taupunkttemperatur. Nun kondensiert die Luftfeuchtigkeit zu Wassertröpfchen und eine Wolke entsteht. In dieser Höhe liegt das Konvektionskondensationsniveau. Aus der aktuellen Differenz von Lufttemperatur und Taupunkt am Boden (Taupunktdifferenz oder Spread) kann mit Hilfe einer Faustregel die Höhe der Wolkengrenze näherungsweise ermittelt werden. Dabei gilt: Die Wolkenuntergrenze (in Höhenmetern) entspricht rund dem 125-fachen Wert der Taupunktdifferenz.

Sind Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit bekannt, so kann daraus der Taupunkt bestimmt werden.

Dazu ein Beispiel: Luft mit einer Temperatur von 20 °C kann etwa 17,3 g Wasser / m3 aufnehmen. Beträgt nun die relative Luftfeuchtigkeit 50 % (oder 8,65 g Wasser / m3), so muss im obigen Diagramm jene Temperatur gesucht werden, bei der diese Wassermenge einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100 % entspricht. Da dies bei etwa 9,3 °C der Fall, beträgt somit die Taupunkttemperatur 9,3 °C.

Die folgende Tabelle zeigt die Taupunkttemperatur für verschiedene relative Luftfeuchtigkeiten und verschiedene Lufttemperaturen:

| 30 % | 50 % | 70 % | 90 % | |

| 30 °C | 10,5 °C | 18,4 °C | 23,9 °C | 28,2 °C |

| 25 °C | 6,2 °C | 13,9 °C | 19,1 °C | 23,2 °C |

| 20 °C | 1,9 °C | 9,3 °C | 14,4 °C | 18,3 °C |

| 15 °C | − 2,4 °C | 4,7 °C | 9,6 °C | 13,4 °C |

| 10 °C | − 6,8 °C | 0,1 °C | 4,8 °C | 8,4 °C |

| 5 °C | − 11,1 °C | − 4,5 °C | 0 °C | 3,5 °C |

| 0 °C | − 15,5 °C | − 9,2 °C | − 4,8 °C | − 1,4 °C |

Der Taupunkt hilft auch, eine Luftmasse als "schwül" einzustufen. Als ein Grenzwert, ab dem Schwüle beginnt, wird oft ein Taupunkt von 16 °C angenommen, was unter Normalbedingungen einer absoluten Luftfeuchtigkeit von 13,5 g Wasser / m3 Luft entspricht.

Wenn sich in der schwülen Luft Gewitter bilden, dann drückt der Taupunkt aus, wie viel Wasser den Gewittern zur Verfügung steht. Denn je höher der Taupunkt, desto mehr Wasserdampf ist in der Luft enthalten.

Übrigens: Die schwülsten Gegenden in Österreich sind der Neusiedlersee und Seewinkel und die Donau nach Wien, mit durchschnittlich 25 bis 30 schwülen Tagen pro Jahr. Hier macht sich die Kombination von Steppensee bzw. Fluss mit dem sommerheißen Pannonischen Klima bemerkbar. Die Innenstädte von Wien und Graz erreichen ähnliche Werte. In weiten Teilen der Alpentäler liegt der Durchschnitt bei etwa zehn bis 15 Tagen pro Jahr, in Höhenlagen bei fünf bis zehn Tagen pro Jahr.

Luftfeuchtigkeit zählt auch zu den häufigsten Ursachen für Schimmelbildung. Durch Erreichen des Taupunkts innerhalb von Wänden oder in einzelnen Bereichen kommt es zu einem "Ausfallen von Feuchtigkeit", die sich als Kondenswasser oder Tauwasser niederschlagen kann.

Eine Verdunstung von Feuchtigkeiten aus Bauteilen oder Gegenständen kann nur dann erfolgen, wenn die umgebende Luft den Taupunkt noch nicht erreicht hat. Ist die Luft bereits gesättigt, erfolgt keine Verdunstung mehr und die Feuchtigkeit bleibt im Bauteil oder Gegenstand. Abhilfe schafft in diesem Fall das Erhöhen der Umgebungstemperatur, so dass die Luft wieder mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Danach sollte gut gelüftet werden.